Avec le temps, la maladie progresse et de nouveaux symptômes apparaissent.

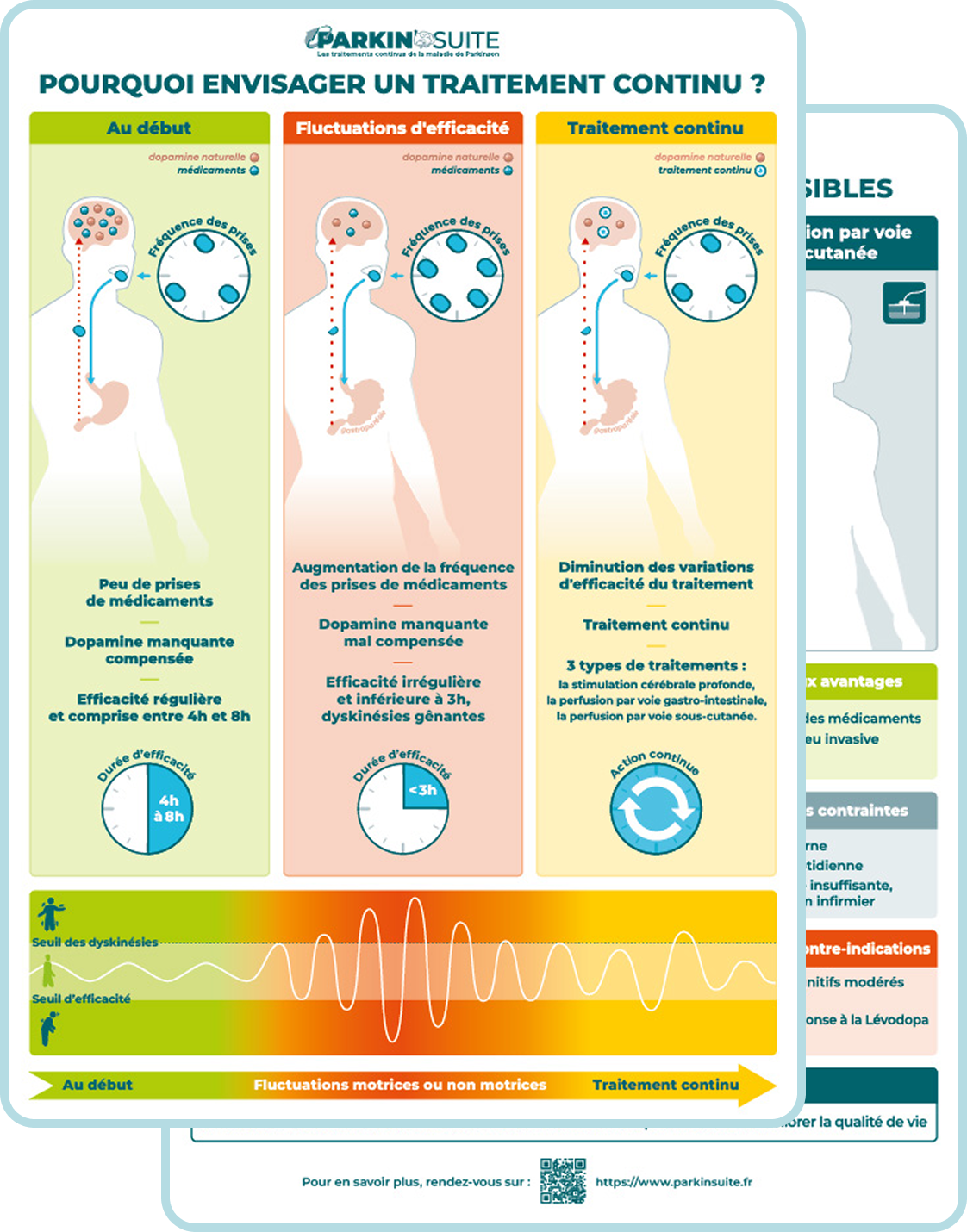

L’apparition des premiers signes moteurs traduit une baisse du stock de dopamine dans le cerveau d’environ 50%. Pendant les premières années de la maladie Parkinson, 1 à 3 prises par jour de traitement oral antiparkinsonien suffit à compenser les manques de dopamine naturelle. Ce traitement permet de contrôler les symptômes sans variation d’efficacité dans la journée ni dyskinésies.

Toutefois, ce traitement n’empêche pas l’évolution de la maladie. Après une période de durée variable en fonction des patients, la quantité de dopamine naturelle diminue. Une augmentation de la fréquence de prise du traitement est alors nécessaire.

Des complications motrices peuvent apparaître : il s’agit de fluctuations d’efficacité ou de dyskinésies. Les fluctuations d’efficacité peuvent être aggravées par des troubles d’absorption de l’estomac.

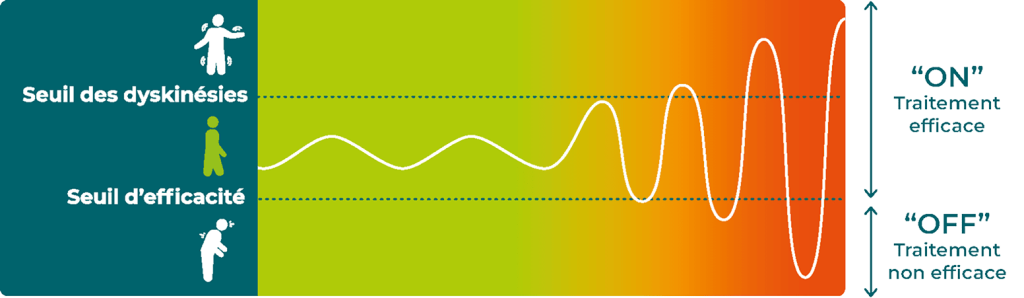

Ces fluctuations d’efficacité font alterner des phases dites de ON et de OFF.

- Les phases ON correspondent aux moments où le médicament est efficace. Les symptômes sont alors améliorés car la quantité de dopamine dans le cerveau est optimale. Durant ces phases ON, certains patients ont néanmoins des dyskinésies. Il s’agit de mouvements involontaires et incontrôlés qui surviennent lorsque la dopamine est en excès dans le cerveau.

- Les phases OFF peuvent survenir en début de dose avant que le médicament ne soit efficace, ou en fin de dose lorsque la dose précédente n’est plus efficace et qu’il faut attendre l’effet de la suivante. Les symptômes survenant dans ces phases OFF sont variables selon les individus. Schématiquement, ce sont les symptômes qui s’améliorent lorsque le traitement devient efficace : tremblements, lenteurs, raideurs, difficultés à la marche, anxiété, douleurs…

Avec l’augmentation des fluctuations, il y a besoin de faire évoluer le traitement.

C’est à ce stade que peut être envisagé un traitement continu par dispositif.

Les experts se sont accordés pour proposer ce type de traitement selon la règle dite des « 5•2•1». Le traitement est proposé si le patient :

- prend aux moins 5 fois des médicaments antiparkinsoniens par jour

- passe au moins 2h cumulées en phase OFF par jour

- passe au moins 1h cumulée avec des dyskinésies gênantes par jour

Cette règle des « 5•2•1» permet d’identifier les patients potentiellement éligibles. Le neurologue pourra prendre en compte cette règle mais aussi de nombreux autres critères, les craintes et attentes du patient pour proposer le ou les traitements continus les plus adaptés.

Les traitements continus s’adaptent davantage aux besoins des patients et évoluent avec la maladie.

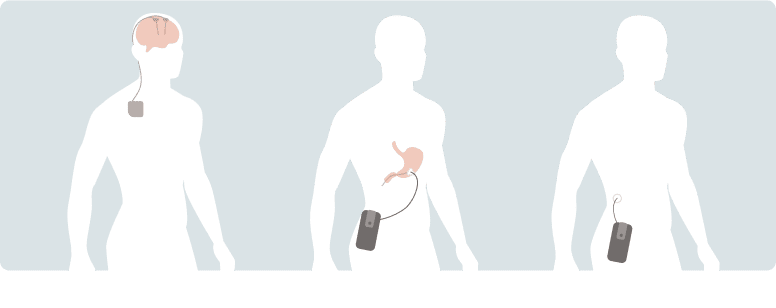

Les traitements continus sont des traitements par dispositif, comme les pompes. Ils permettent une mieux réguler les fluctuations de la maladie car il est possible d’ajuster plus précisément le dosage et la fréquence des prises pour convenir aux besoins du patient.

De plus, leur mode d’administration est plus efficace car il est plus direct.

Il existe différents traitements continus que vous pourrez découvrir au travers de ce site ou des livrets. Ces traitements peuvent être réglés pour s’adapter à l’évolution de la maladie avec le temps.

Selon les traitements, des examens préalables peuvent être nécessaires.

Les traitements continus peuvent être cumulés, dans certains cas, avec un autre traitement continu ou un traitement par comprimés. Dans l’ensemble des cas, il faut savoir que les traitements continus peuvent être arrêtés s’ils ne conviennent pas aux besoins du patient même après une certaine période d’adaptation.

N’hésitez pas à poser l’ensemble de vos questions à votre neurologue.

Les traitements continus ont un coût qui est supérieur à celui du traitement oral. Néanmoins, la maladie de Parkinson étant une des affections ouvrant droit à la prise en charge en « affection de longue durée » (ALD) , l’ensemble des frais est couvert à 100% , sans frais supplémentaires pour le patient.

Il est important d’expliquer que le traitement oral actuel, même pris correctement et fractionné en plusieurs prises quotidiennes ne permet désormais plus d’éviter les blocages et périodes de dyskinésies. Un traitement continu, même s’il peut sembler plus contraignant, a pour objectif de limiter les fluctuations d’efficacité du traitement oral. Les proches seront un peu plus impliqués dans la prise en charge mais l’objectif est que patient et entourage retrouvent plus d’autonomie au quotidien.

Pour chacun des traitements continus, il est possible et même souhaitable, que le patient et ses proches deviennent autonomes dans les soins. Des dispositifs et programmes d’accompagnement sont prévus, en particulier pour aider les patients et l’entourage à devenir autonomes avec les traitements par pompe.

Si le patient ou ses proches ne souhaitent pas être autonomes ou ne le peuvent pas, il est toujours possible de faire appel à un infirmier libéral qui sera formé à l’utilisation du dispositif.

Un traitement continu est proposé lorsque le patient présente une alternance de blocages ou grands ralentissements et dyskinésies, malgré un traitement oral fractionné en minimum 5 prises par jour. Il existe plusieurs types de traitements continus. Le dispositif retenu après discussion avec le patient et l’entourage, tiendra compte de l’âge, de l’état général, de l’existence ou non de troubles cognitifs, d’hallucinations, de chutes. Le choix prend également en compte les préférences du patient, lorsqu’il n’y a pas de contre-indication particulière

Il est normal de ressentir un peu d’angoisse ou de l’appréhension lorsqu’un traitement continu est proposé. Il s’agit en effet d’une voie d’administration du traitement totalement différente, nécessitant parfois une intervention chirurgicale ou une hospitalisation. Il est normal d’être un peu inquiet face à ce changement de traitement qui peut sembler radical et les équipes soignantes sont là pour rassurer, informer, accompagner les patients et leur entourage.